Temps de lecture : 6 min

Architecture durable : repenser le bâti pour préserver la planète

L’architecture durable n’est plus une tendance, mais une nécessité urgente face aux défis environnementaux.

Le secteur du bâtiment représente près de 40 % des émissions mondiales de CO₂, une réalité qui impose de repenser nos manières de concevoir, de construire et d’habiter.

Aujourd’hui, architectes, artistes et ingénieurs redéfinissent les fondations de leur métier : créer des espaces qui minimisent l’impact écologique tout en répondant aux besoins sociaux et culturels de notre époque.

Du brutalisme à la conscience écologique

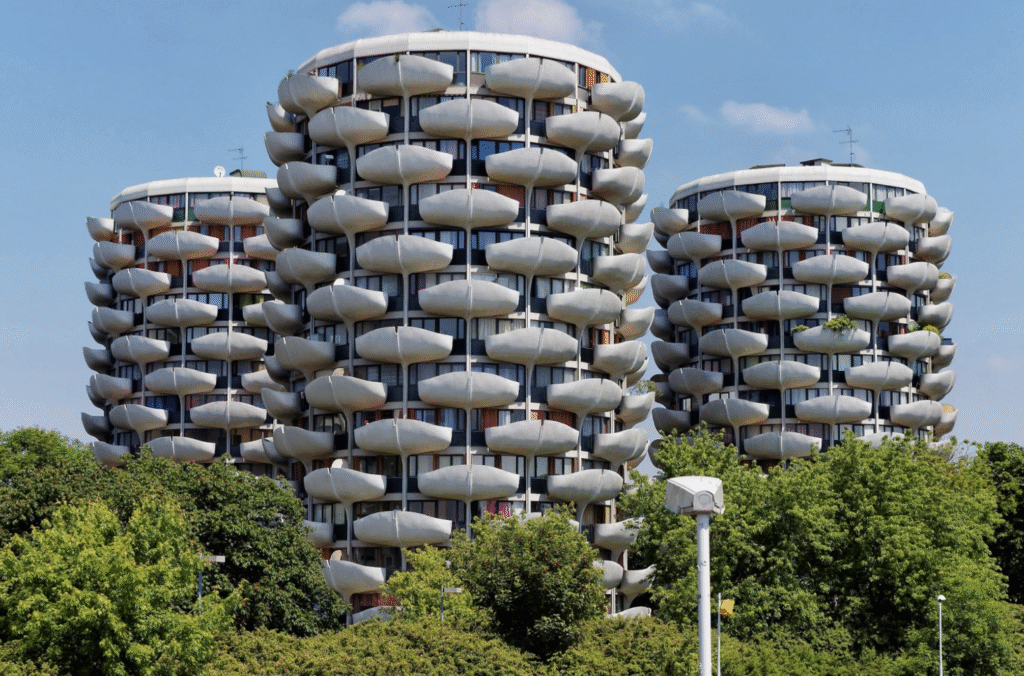

Le brutalisme, mouvement architectural né dans les années 1950 et popularisé par Le Corbusier, incarne l’opposé des principes de durabilité actuels. Utilisant massivement le béton brut, il répondait à l’urgence de reconstruction d’après-guerre et à l’urbanisation rapide. Mais cette modernité, synonyme de force et de rationalité, est aujourd’hui devenue un poids écologique :

– Un matériau énergivore : la production du béton, omniprésent dans ce style, génère près de 8 % des émissions mondiales de CO₂;

– Des formes imposantes : les volumes massifs et monolithiques sont difficilement transformables, limitant la réversibilité des bâtiments;

– Une esthétique fonctionnelle : le refus de l’ornement et la froideur des matériaux posent des défis de confort thermique et acoustique.

Autrefois symbole du progrès, le béton est désormais perçu comme un symbole d’épuisement des ressources. Cette remise en question a ouvert la voie à un nouvel idéal : bâtir sans détruire, construire avec mesure et conscience.

Le refus du béton : l’émergence d’une nouvelle génération

Les jeunes architectes et étudiants prennent position.

Selon un article de Le Monde, une génération entière se détourne du béton, dénonçant son coût écologique et social.

Ils lui préfèrent des matériaux vivants, renouvelables et locaux :

– Le bois massif, qui stocke le carbone et offre d’excellentes performances thermiques;

– La terre crue, matériau millénaire, recyclable et parfaitement adapté aux climats tempérés;

– Les composites naturels, issus de fibres végétales (lin, chanvre, bambou), plus légers et à faible empreinte carbone.

Ce basculement n’est pas seulement technique : il traduit un changement de paradigme. L’architecture devient un acte d’équilibre entre nature et culture, où la matière retrouve son sens, et le territoire, sa voix.

L’architecture comme dialogue social et écologique

Selon Archicréé, des agences comme Archea Associati envisagent l’architecture non plus comme un objet isolé, mais comme une conversation entre l’humain, le paysage et le climat.

Leur approche repose sur trois piliers :

1. Intégrer la biodiversité : toitures végétalisées, murs vivants, corridors écologiques en milieu urbain;

2. Respecter les cultures locales : chaque projet s’ancre dans le contexte social, économique et géographique du lieu;

3. Renforcer le lien social : les habitants deviennent acteurs du processus de conception, garantissant l’appropriation et la pérennité du bâti.

Cette vision redonne à l’architecture un rôle émotionnel et politique : celui de reconstruire des ponts entre les gens et leur environnement, plutôt que des murs de séparation.

Georges-Henri Pingusson : l’avant-gardiste du respect du paysage

Bien avant que la durabilité ne devienne un mot-clé, Georges-Henri Pingusson prônait déjà une architecture simple, contextuelle et respectueuse du site.

Ses projets, évoqués dans Connaissance des Arts, anticipaient les principes écologiques d’aujourd’hui :

– Intégration paysagère : chaque bâtiment s’efface dans le relief pour dialoguer avec la nature;

– Utilisation de matériaux locaux : réduire le transport et valoriser les ressources du territoire;

– Sobriété fonctionnelle : concevoir des structures légères, modulables, efficaces.

À Lisbonne, l’architecte britannique Amanda Levete signe avec le MAAT (Museum of Art, Architecture and Technology) un bâtiment emblématique d’une nouvelle génération d’architectures sensibles à leur environnement. Son toit piétonnier, légèrement incurvé, se fond dans le paysage en prolongeant naturellement le cours du fleuve Tage.

Cette continuité entre la ville et l’eau crée une expérience urbaine fluide, où le promeneur devient acteur de l’architecture.

La façade sud, recouverte de milliers de tuiles tridimensionnelles, réagit à la lumière et aux reflets du fleuve.

Tout au long de la journée, les vitres et les carreaux céramiques captent et renvoient les mouvements ondoyants de l’eau, projetant à l’intérieur du musée une lumière changeante et vivante.

Le MAAT incarne une architecture contextuelle et sensorielle, à la croisée de la technologie et de la poésie.

Plutôt que de dominer son environnement, il l’accompagne, le reflète et le célèbre.

C’est aujourd’hui l’une des attractions les plus appréciées de Lisbonne, non seulement pour sa beauté formelle, mais aussi pour la manière dont il illustre un nouveau dialogue entre architecture, paysage et nature.

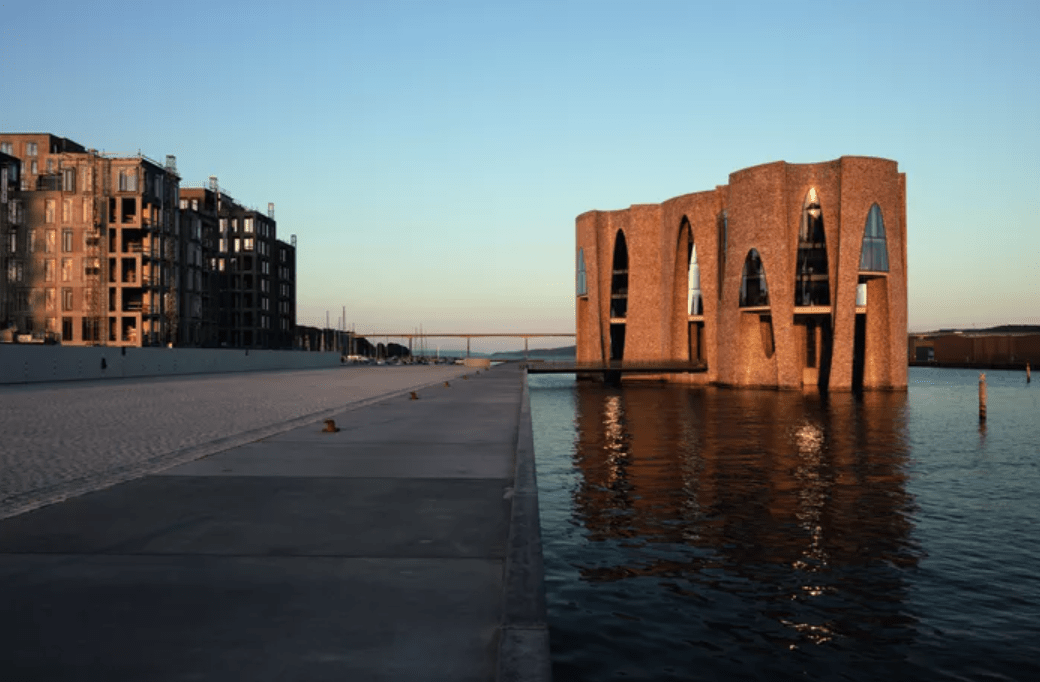

Le Danemark, laboratoire européen de l’architecture durable

Au nord de l’Europe, le Danemark s’impose comme pionnier du bâtiment durable. Dans la région du Trekanten, le Triangle d’or de l’architecture, les agences danoises explorent un modèle fondé sur la sobriété et l’innovation.

Leur démarche repose sur :

– L’efficacité énergétique : bâtiments autonomes, géothermie, récupération d’eau de pluie et panneaux solaires intégrés;

– Les matériaux recyclés : briques anciennes, bois récupéré, acier reconditionné;

– L’engagement communautaire : les projets sont co-construits avec les habitants, renforçant le tissu social.

Le Danemark démontre qu’une architecture ambitieuse peut être vertueuse, et qu’un design épuré peut servir la cause environnementale sans compromis esthétique.

Architecture et art : un dialogue pour éveiller les consciences

À Paris, au Danemark et ailleurs, architectes et artistes s’associent pour réinterpréter le lien entre création et écologie.

L’art devient une extension du bâti : installations, façades vivantes, scénographies de lumière… autant d’expériences sensorielles qui rappellent la beauté du monde à préserver.

Cette hybridation de disciplines marque une nouvelle ère : celle d’une création interdisciplinaire, où l’émotion nourrit la réflexion, et où la forme retrouve sa raison d’être : inspirer, sensibiliser et relier.

Vers une éthique du bâti

L’architecture durable ne se limite pas à l’efficacité énergétique ; elle interroge la responsabilité du concepteur. Chaque choix de matériau, de forme ou de localisation devient un acte politique. La mission de l’architecte n’est plus seulement de construire, mais de réparer : réparer le lien avec la terre, avec la mémoire, avec les autres.

Cette transformation se nourrit d’un mot clé : frugalité.

Faire mieux avec moins. Penser la beauté dans la mesure, et l’innovation dans la contrainte.

Conclusion : bâtir autrement, pour durer

De Paris à Copenhague, en passant par les écoles d’architecture, une nouvelle génération de concepteurs redéfinit la modernité. Leur objectif : réconcilier l’architecture et la planète.

L’architecture durable n’est plus un style, mais une philosophie du vivant. Elle nous apprend que la beauté naît de la justesse, que la solidité réside dans la souplesse, et que la durabilité commence par un geste : celui de construire en conscience.

Chez TRAIT-NOIR, cette conviction guide chaque projet : créer des espaces élégants et cohérents, qui respectent la matière, le lieu et le temps.

Je m’appelle Thimy, je suis architecte d’intérieur. J’accompagne les particuliers, professions libérales et entrepreneurs à concevoir des espaces cohérents, durables et justes. Des lieux qui racontent ce qu’ils sont et où il fait bon vivre ou exercer.

Si vous souhaitez rénover, repenser ou valoriser votre espace, parlons en ensemble.

using WordPress and

using WordPress and